Das magazin 42/2009 — 33

Ein kastanien-grosses Problem

Mitten im Leben hören viele Männer diese Diagnose: Prostatakrebs. Der lässt sich zwar wegoperieren, doch der Eingriff birgt Risiken. Ob regelmässige Untersuchungen wirklich Leben retten, bleibt nach neuen Studien fragwürdig. Drei Männer erzählen.

Von Irène Dietschi

Bilder Tom Haller

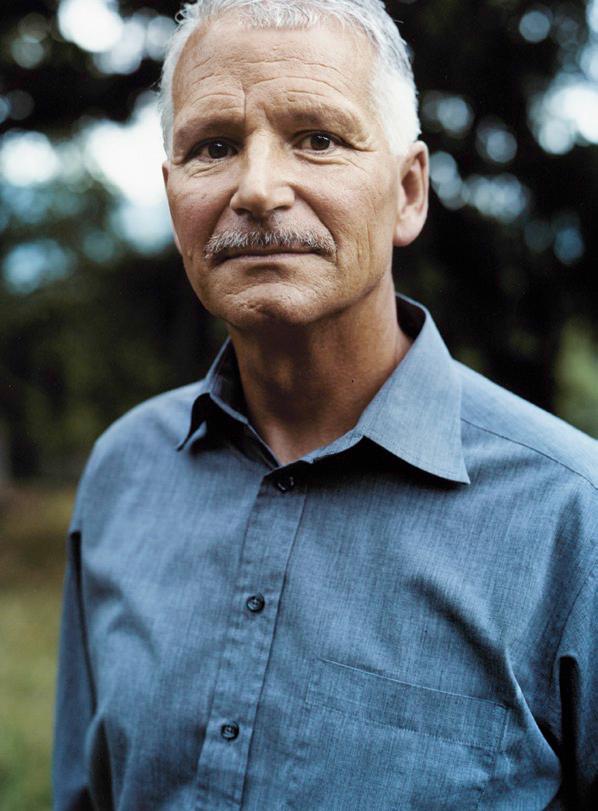

Seine Prostata kümmerte Roland Escher, 58 Jahre alt, sportlicher Typ, Vater zweier erwachsener Kinder, bis vor einem Jahr kaum. Als Sekundarlehrer weiss er zwar über viele Dinge Bescheid, er unterrichtet von Deutsch über Mathematik und Naturwissenschaften bis zum Turnen so ziemlich jedes Fach. Aber die Prostata — auch Vorsteherdrüse genannt —, die sich beim Mann direkt unter der Harnblase befindet und die Harnröhre ringförmig umgibt, war in seinem Unterricht noch nie vorgekommen. In seinen persönlichen Gedanken ebenso wenig. Nicht im Traum wäre ihm eingefallen, dass das kastaniengrosse Organ sein Leben so durcheinanderbringen könnte, wie er es dann erlebte. 'Diese Haltung ist wohl typisch für den Mann', sagt Roland Escher, 'wir sind Verdrängungskünstler.'

Nicht verdrängen liess sich jedoch, dass er zunehmend Probleme bekam mit dem Harndrang. Roland Escher liess beim Hausarzt einen gesundheitlichen Check-up und bei dieser Gelegenheit einen PSA-Bluttest durchführen. So, wie viele Männer in seinem Alter dies tun.

PSA steht für 'Prostataspezifisches Antigen': ein Eiweiss, das ausschliesslich in der Prostata produziert wird und für die männliche Fruchtbarkeit von Bedeutung ist, indem es das Sperma verflüssigt. Ein kleiner Teil des PSA gelangt bei jedem Mann ins Blut und kann dort gemessen werden. Der Grenzwert liegt bei 4 Nanogramm pro Milliliter, was drüber liegt, deutet auf eine Erkrankung der Prostata hin: eine gutartige Vergrösserung, eine Entzündung — oder Krebs.

Roland Eschers PSA-Wert liegt bei 4,6. 'Besser, Sie lassen das mal vom Urologen abklären', rät ihm der Hausarzt. Escher konsultiert die urologische Klinik des Kantonsspitals Aarau, wo man effizient zur Tat schreitet und nicht nur Eschers Prostata rektal abtastet, sondern auch eine Biopsie des möglicherweise kranken Organs vornimmt. Mithilfe einer Nadel, die der Arzt über den Mastdarm in die Prostata eingeführt hat, werden zwölf winzige Gewebezylinder entnommen. Ein paar Wochen später dann der Anruf aus der Klinik mit dem ungeschönten Bescheid: In sechs der zwölf Proben hat es bösartige Zellen. Ein Prostatakarzinom. Wenig fortgeschritten zwar und auch nicht aggressiv, aber der Krebsbefund sei unzweideutig, und er, Roland Escher, müsse jetzt über eine Therapie nachdenken.

'Das war ein Schock', erzählt er, 'eine solche Diagnose muss man erst einmal verdauen.' Roland Escher war in seinem Leben kaum krank gewesen, im Spital war er überhaupt noch nie.

In seiner Unkenntnis denkt der Mann, mit Bestrahlung oder einer Chemotherapie lasse sich den 'Käfern' in seinem Unterleib vielleicht der Garaus machen, zumal der Tumor im Anfangsstadium ist. Er recherchiert im Internet, liest auch über die Hormontherapie, deren Ziel das 'Aushungern des Krebses' ist. Klingt vernünftig. Doch als er sich mit dem Urologen in Aarau bespricht, rät ihm dieser unumwunden zur 'Prostatektomie': zur radikalen Entfernung der Prostata samt den Endstücken der Samenleiter und Samenblasen. Es ist die Standardtherapie mit den besten Langzeitergebnissen. 'Dann ist der Krebs raus, und Sie haben Ruhe', meint der Arzt.

Auch die möglichen Nebenwirkungen dieser Operation bleiben nicht unerwähnt. Das sind an erster Stelle Inkontinenz und der Potenzverlust — keine Bagatellen für einen Mann. 'Dauerpinkeln und keine Erektion mehr', geht es Roland Escher durch den Kopf. Er denkt an seine Frau, mit der er zwei Kinder gezeugt hat, an den Sex, den er nicht missen möchte.

Trotzdem ist es ein gutes Gespräch, der Arzt zeigt Engagement und relativiert: Die Inkontinenz ist in der heutigen Zeit kaum ein Thema mehr, 95 bis 97 Prozent der operierten Männer überwinden sie früher oder später, bei 70 Prozent verschwindet das Problem bereits unmittelbar nach der Operation. Dauerhafte Erektionsstörungen nach der Operation treten zwar in 40 bis 80 Prozent der Fälle auf, aber da Roland Escher jung ist und sein Tumor noch begrenzt, besteht die Möglichkeit einer schonenden Operation — und damit die Chance, dass sich die Potenz nach einer gewissen Zeit wieder einstellt. 'Und sonst', sagt der Arzt, 'gibt es ja Möglichkeiten, ein wenig nachzuhelfen.'

Roland Escher nahm sich während der ganzen Sommerferien, die kurz darauf anbrachen, Zeit zum Nachdenken. Vor allem seine Ehefrau, aber auch die beiden Kinder waren ihm in dieser schweren Zeit eine grosse moralische Hilfe. Zudem holte er am Kantonsspital Basel eine Zweitmeinung ein — die sich mit Aarau deckte. Ausserhalb seiner Familie erzählte er drei Personen von seinem Befund, unter ihnen der Leiterin seiner Schule. 'Sie reagierte sehr verständnisvoll und einfühlsam, wie es wahrscheinlich nur Frauen können', erzählt Escher. Zu Beginn des neuen Schuljahres steht sein Entschluss fest: Er will den Eingriff wagen.

Seinen Schülern teilt er mit, er müsse 'für eine Operation' ins Spital und falle nachher bis zu den Herbstferien aus. Am kurz darauf stattfindenden Elternabend informiert er die Erwachsenen ebenfalls, dass er erkrankt sei, ohne Details zu nennen. 'Während meiner ganzen Lehrerkarriere habe ich noch nie einen solchen Elternabend erlebt', erinnert er sich. 'Während man sich normalerweise vor lauter Fragen kaum wehren kann, sassen die Eltern diesmal wie erschlagen da, mucksmäuschenstill, bis mir schliesslich eine Mutter im Namen der Anwesenden alles Gute wünschte. Als ginge es um Leben und Tod.'

In gewisser Weise traf dies auch zu. Schliesslich war bei ihm Krebs festgestellt worden, keine Lappalie, für manche gar das Todesurteil. Bei Roland Escher war eine Heilung möglich — doch der Preis dafür war hoch. Als er in der Nacht vor dem geplanten Spitaleintritt mit seiner Frau schlief, dachte er bei sich: War dies das letzte Mal?

Ein Tabuthema, immer noch

Prostatakrebs ist nicht nur die häufigste Krebserkrankung bei den Männern, sondern der häufigste Krebs überhaupt, was sich in der Schweiz laut Krebsliga zu 5600 Neuerkrankungen und 1500 Todesfällen jährlich summiert. Fast ein Drittel aller männlichen Krebspatienten leidet daran. Trotzdem ist der Prostatakrebs von einem Tabu belegt, davon zu reden ist peinlich. Frauen haben es geschafft, 'ihren' Krebs, den Brustkrebs (5000 Neuerkrankungen jährlich), in der Öffentlichkeit zu thematisieren und ihm mit medienwirksamen Events ein beinahe sexy Image zu verleihen. Sei es mit lustig flatternden Büstenhaltern auf dem Bundesplatz, sei es mit spektakulären Bergläufen ehemaliger Patientinnen, sei es mit der ästhetisch inszenierten, jährlich stattfindenden Solidaritätskampagne 'Pink Ribbon', für die sich bekannte Frauen wie Beatrice Tschanz, Vreni Schneider, Sina oder Denise Biellmann zur Verfügung stellen. Über Brustkrebs weiss heute jeder Teenager Bescheid, und die Prävention fängt mit dem Abtasten der Brust bereits in diesem Alter an.

Männer haben mit 'ihrem' Krebs nichts Vergleichbares zu bieten. Was ist schon eine Kastanie gegen einen schönen Busen? Prostatakrebs ist mit schauerlichen Begriffen wie Impotenz und unkontrolliertem Harnverlust assoziiert. Fällt in der Öffentlichkeit der Begriff Prostata, macht sich Verlegenheit breit, und die Männer zucken innerlich zusammen. Warum? 'Weil Männer sich einigeln und lieber im Stillen leiden, als offen über den Körper zu reden; weil Prostatakrebs, anders als Brustkrebs bei den Frauen, kein Gruppengefühl erzeugt, sondern im Gegenteil ausschliesst und einem Mann die Anweisung gibt, sich noch mehr als üblich abzukapseln.'

Der das sagt, heisst Max Lippuner, ist Prostatakrebspatient seit zwei Jahren — und zornig. Als Grund nennt der 60-Jährige aus dem solothurnischen Hägendorf nicht die eigene Erkrankung, sondern die 'Unerbittlichkeit, mit der betroffene Männer von der Medizin überrollt und vereinnahmt werden'. Das Arzt-Patienten-Verhältnis liege im Argen. Und daran will er etwas ändern.

Anfangs geschockt und wie betäubt, treibt ihn heute wie schon oft in seinem Leben sein 'Helfersyndrom' um. Max Lippuner ist in der Krebsliga und in diversen Selbsthilfegruppen engagiert, hat einen Dachverband namens 'PK-Patientenvereinigung Prostatakrebs Schweiz' gegründet, eine Website geplant — und viele Ideen im Kopf. Eine davon ist bei den flinken Brustkrebs-Aktivistinnen abgekupfert: Wenn diesen mit flatternden Büstenhaltern ein Medienspektakel gelingt, warum sollte dann sich bauschenden Unterhosen auf dem Bundesplatz nicht ein ebensolcher Erfolg vergönnt sein?

Ein Tastbefund markiert bei ihm den Anfang seiner Erkrankung. Irgendetwas unterhalb seines Bauchnabels stimmt nicht. Beim Hausarzt lässt er wie schon seit zehn Jahren den PSA-Wert bestimmen, der innerhalb von zwanzig Monaten von 4,6 auf beunruhigende 6,4 geklettert ist. Ein Termin beim Urologen in Olten ist angezeigt, der will sofort eine Biopsie machen, 'heute kann ich Ihnen noch die feine Nadel anbieten, nächstes Mal müsste es dann die gröbere sein'. Für den Urologen hat der Patient ohne Frage ein Karzinom in der Prostata – fragt sich nur noch, in welchem Ausmass und ob es die Kapsel eventuell bereits überschritten hat. Deshalb will der Arzt ohne Verzögerung einen Operationstermin vereinbaren, die Prostata muss raus, klare Sache, keine Diskussion.

Für Max Lippuner jedoch ist in diesem Moment überhaupt nichts klar. Er fühlt sich völlig überfahren, will nur nach Hause und erst einmal nachdenken, was ihm für den Rest des Lebens wichtig ist. Denn so hat er sich den Übergang ins Alter nicht vorgestellt. Erst ein halbes Jahr später meldet er sich im Kantonsspital Olten, um sich eingehend untersuchen zu lassen. Das Ergebnis: Er hat einen aggressiven Tumor, der schon fast die ganze Prostata ausfüllt — der aber, dem Himmel sei Dank, noch keine Ableger gebildet hat. Man müsse bei ihm 'sehr grosszügig' schneiden, informiert ihn die Urologin, was für den unteren Harnschliessmuskel und die Erektionsnerven das wahrscheinliche Aus bedeute.

Langsamer Wegfall der Libido

Max Lippuner ist ein gut aussehender, interessanter Mann mit einem gesunden sexuellen Appetit, verheiratet mit einer gut aussehenden, selbstbewussten Frau. Gleichzeitig ist er ein versehrter Mann. Bei einem Arbeitsunfall verlor der gelernte Drucker und spätere Ingenieur als 18-Jähriger seinen rechten Arm in der Maschine. Und jetzt ein Organ aus der Mitte seines Körpers herausschneiden lassen? Nein, das will Max Lippuner nicht. Als ihm die Urologin vorschlägt, man könne bei seinem Befund ebenso gut 'nur' bestrahlen und diese Behandlung mit einer Hormontherapie kombinieren, sagt er zu.

In seine persönlichen Krankheitsunterlagen notiert er nach der Behandlung: 'Schon vor Halbzeit der Bestrahlungsdauer extreme Schwierigkeiten mit Wasserlösen.' Noch schlimmer sind die Auswirkungen der Hormontherapie, die im Wesentlichen darin besteht, die Produktion von Testosteron zu unterdrücken und dadurch dem Tumor die Nahrung zu entziehen. Max Lippuner schreibt: 'Langsamer Wegfall der Libido, Versteifung laufend ungenügender, Orgasmusfähigkeit zusammengebrochen.' Dazu gesellen sich starke Hitzewallungen, 'ganzer Körper schweissbedeckt', zunehmende Arthrose, Lymphödeme in den Beinen und massive Schlafstörungen. Nach einem Jahr bricht er den Hormonentzug vorzeitig ab.

Hätte Max Lippuner schon früher, als sein PSA-Wert die Marke 4 überschritten hatte, den Urologen konsultiert: Wäre ihm seine Tortur dann erspart geblieben? Wie alle Krebsspezialisten setzen nämlich auch die 'Männerdoktoren' beim Prostatakrebs auf die Früherkennung. Franz Recker, Chefurologe am Prostata-Zentrum des Kantonsspitals Aarau, präzisiert: 'Nicht jedes früh erkannte Karzinom muss behandelt werden, aber das behandlungsbedürftige muss früh erkannt werden.' Recker empfiehlt jedem Mann ab 50, regelmässig einen PSA-Test durchführen zu lassen. Der Urologe will kein organisiertes Screening, wie dies diverse Frauenorganisationen für die Brustkrebsprävention fordern, sondern 'wir brauchen den informierten Mann'. Dieser müsse vor einem PSA-Test über sein individuelles Risiko ebenso Bescheid wissen wie über diagnostische und therapeutische Schritte 'inklusive Nebenwirkungen'.

Mehr schaden als nutzen

Um den PSA-Test aber tobt seit seiner Einführung Ende der Achtzigerjahre ein Streit, der sich vor allem um eine Frage dreht: Schadet der PSA-Test mehr, als er nützt? Der Chefmediziner der Amerikanischen Krebsgesellschaft, Otis Brawley, liess sich vor Kurzem in der 'New York Times' mit den Worten zitieren: 'Es ist etwa fünfzigmal wahrscheinlicher, dass der PSA-Test das Leben eines Mannes ruiniert, als dass er es rettet.' Und auch für Thomas Cerny, Präsident der Krebsliga Schweiz, ist klar: 'Der PSA-Test taugt nicht zur Früherkennung.' Das Hauptproblem sei das Risiko von Überdiagnose und Überbehandlung: Der Test spüre häufig etwas auf, was zwar 'Krebs' heisse, diesen Namen aber nicht verdiene.

Dazu folgende Zahlenspielerei über das Vorkommen des Tumors: Von hundert Männern mittleren Alters tragen im Durchschnitt vierzig Tumorzellen in der Prostata. Nur acht von diesen vierzig werden aber an Prostatakrebs erkranken. 'Es hängt vom Ausmass der Tumorzellen ab, ob man zu den acht gehört', sagt Franz Recker, 'die restlichen Männer sterben irgendwann an etwas anderem.' Für drei ist der Krebs tödlich.

Der PSA-Test entdeckt aber laut Recker nicht bei 40, sondern lediglich bei 7 bis 8 Prozent der Männer einen Tumor. Ein Teil dieser Tumoren ist behandlungsbedürftig, der andere nicht. Es liege an der Verantwortung und Kompetenz des Arztes, einem Mann diese Unterschiede deutlich zu machen, sagt der Urologe.

Zwei grosse, vor Kurzem veröffentlichte Studien — die 'European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer' und der amerikanische 'Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial' — versuchten zu klären, ob der PSA-Test tatsächlich einen Überlebensvorteil generiere. Am europäischen Projekt waren mehr als 162 000 Männer im Alter zwischen 55 und 69 Jahren beteiligt, unter ihnen auch 10 000 aus dem Kanton Aargau, von denen sich die Hälfte regelmässig einem PSA-Test unterzog. Das Ergebnis nach knapp neun Jahren Laufzeit: Während der Test in der US-Studie kein Leben zu retten vermochte, senkte er in der europäischen Studie die Todesfälle um ein Fünftel. 'Dass sich innerhalb von weniger als zehn Jahren ein so grosser Unterschied in der Sterblichkeit zeigen würde — mit diesem Resultat hat niemand gerechnet', kommentiert Franz Recker, Leiter des Schweizer Studienarms. Fast noch stärker zählt für ihn, dass in der PSA-Gruppe mehr als vierzig Prozent weniger Patienten mit Metastasen gezählt wurden als in der Kontrollgruppe ohne PSA-Test. 'Diese Schere wird sich nach zehn Jahren Studiendauer wahrscheinlich weiter öffnen.'

In den USA allerdings wird das europäische Projekt von den Krebsspezialisten mittlerweile heftig kritisiert: Da es sich um einen Mix von sieben Studien mit unterschiedlichen Ansätzen handle, seien die Ergebnisse wenig vertrauenswürdig. 'Auch kritisieren sie, dass die Patienten in der Vergleichsgruppe nicht in den Zentren behandelt wurden, sondern in kleineren Spitälern', berichtet Thomas Cerny. 'Beim Prostatakrebs weiss man sehr wohl, dass im Zentrum bessere Resultate erzielt werden, und die Amerikaner meinen nun, dies allein könnte schon den Überlebensvorteil erklären.'

In Aarau wurden 30 Prozent der Männer mit Krebsdiagnose gar nicht behandelt — weit mehr als in den anderen an der Studie beteiligten Zentren —, denn ihre Tumoren waren laut Recker 'zu harmlos', um einen Eingriff zu rechtfertigen. In diese Richtung müsse sich der Umgang mit Prostatakrebs weiterentwickeln, um Überbehandlung zu vermeiden: 'dass man die Gelassenheit besitzt, bei einem langsam wachsenden Tumor einfach abzuwarten und zu beobachten', wie Recker erklärt. Vor allem bei älteren Patienten zwischen sechzig und siebzig Jahren komme diese 'Active Surveillance' in Frage.

Die Skeptiker überzeugt das nicht. 'Eine Krebsdiagnose verändert das Leben radikal, das nimmt niemand locker', sagt Thomas Cerny. Und: 'Die Patienten sollten nicht vom Urologen alleine beraten werden, sondern auch nicht direkt beteiligte Ärzte wie zum Beispiel ihren Hausarzt konsultieren.' Beim PSA-Test argumentiert Cerny nicht mit Prozenten, sondern mit absoluten Zahlen. Er rechnet vor, dass in der europäischen Studie 1410 PSA-Tests durchgeführt und 48 Männer therapiert werden mussten, um einen Todesfall zu verhindern. 'Von 48 Therapierten hat ein einziger einen Benefit, die übrigen haben meist bleibende Nachteile.' Das heisst, sie werden häufig impotent, und einige wenige müssen ihr Leben lang Windeln tragen.

Was dies bedeutet, hat der ehemalige Hausarzt und Prostatakrebspatient Walter Raaflaub in seinem Buch 'Tote Hose — Worüber Männer schweigen' (Wörterseh 2007) mit fast unerträglicher Offenheit beschrieben. Bei seiner Prostataentfernung gab es Komplikationen, eine schwere Nachblutung, die der Operateur nicht im Griff hatte. Die Folge: Raaflaub wird zu 100 Prozent impotent und inkontinent. Im Praxisraum, während er eine Patientin untersucht, rinnt ihm Urin ins Hosenbein, im häuslichen Schlafzimmer geht ohne Penisspritze oder Vakuumpumpe gar nichts. Über 300 Seiten erstreckt Raaflaub sein ungeschminktes Lamento, eine ungeheure seelische Belastung seien solche Nebenwirkungen, sagt der heute 68-Jährige am Telefon. In den vielen Reaktionen auf sein Tagebuch habe sich etwas besonders deutlich gezeigt: Mit der Kommunikation zwischen Arzt und Patient steht es beim Thema Impotenz und Inkontinenz nicht zum Besten. 'Die Folgen der Prostataoperation werden vom Arzt häufig unter den Tisch gewischt, die Männer fühlen sich allein gelassen und verzweifeln.'

Auch Roland Escher, der Raaflaubs Buch gelesen hat — 'zum Glück erst nach der Operation' —, kennt diese Gefühle. Mit dem Wasserhalten hatte er zwar keine Mühe, aber sein Penis regte sich während Monaten überhaupt nicht, 'obwohl man mir, wie sich der Chefarzt ausdrückte, die Libido ja nicht wegoperiert hatte'. Roland Escher zog sich von seiner Frau zurück, in seinem Hirn drehte sich das Wort 'impotent' wie ein Hamster im Laufrad, er fühlte sich schlecht, betrogen, beinahe depressiv. 'Ich kann mir nicht erklären, weshalb wir Männer derart penisfixiert sind', sagt er heute. 'Vielleicht ein uraltes Erbe, das wir in unserem Kleinhirn herumtragen?'

In einer Kontrolluntersuchung bat Escher seinen Arzt um Hilfe. Dieser verordnete eine Potenzpille, zwei-, dreimal pro Woche, und riet zum Gebrauch einer Vakuumpumpe. Mit diesem 1000 Franken teuren Gerät, bezahlt aus der eigenen Tasche, brachte Roland Escher vier Monate nach der Operation wieder eine Erektion zustande, 'ein befreiender Akt', wie er zugibt. Seither klappt es phasenweise auch ohne, aber darauf verlassen könne er sich nicht. 'Geschlechtsverkehr mit Krücken', sagt Escher lachend, 'so sieht jetzt mein Sexleben aus.'

Max Lippuner ist nicht zum Lachen zumute, wenn er an seine unfreiwillig enthaltsamen Monate denkt. Seine Frau hat zwar verständnisvoll reagiert und die Nähe zu ihm auf andere Weise gesucht. 'Aber der Mann ist wohl einfacher gestrickt, er kann den Sex nicht einfach mit Kuscheln kompensieren', meint er. Nicht mehr zu 'können' wirkte sich auf ihn katastrophal aus. Max Lippuner sagt: 'Du fühlst dich nicht mehr als Mann. Du hast Mühe, dich einer Frau zu nähern, du hast sogar Schuldgefühle, schon nur mit einer Frau zu reden. Weil man ständig im Hinterkopf hat: Ich könnte diese Frau nicht befriedigen, ich wäre im Bett ein jämmerlicher Waschlappen, ich würde sie täuschen, enttäuschen.' Drei Monate nach Abbruch der Hormontherapie erlangt er seine Orgasmusfähigkeit zurück. In seine Unterlagen notiert er: 'Erster vollständiger Geschlechtsverkehr am 14. April 2009 mit Penisring.'

Aggressiver Tumor

Solche Gedanken spielen im Alltag von Albin Kölbener, 60, keine übergeordnete Rolle. Auf dem Wohnzimmertisch seines Hauses in Sils, Domleschg, liegt zwar ebenfalls das 'Tote Hose'- Buch von Walter Raaflaub. 'Spannend' schreibe der Mann, sagt Kölbener ebenso wie seine Frau, die das Buch gleichzeitig liest. Doch seit der heute 60-Jährige vor vier Jahren mit einem fortgeschrittenen Prostatakarzinom diagnostiziert wurde, steht für ihn etwas anderes als Sex an allererster Stelle: das Überleben. Albin Kölbener sagt: 'Ich hatte weder die Zeit noch die Wahl, verschiedene Therapieoptionen abzuwägen. Bei mir musste es von Anfang an das volle Register sein.'

Prostatakrebs ist in den meisten Fällen ein langsam wachsender Krebs, der für die Betroffenen keine Bedeutung hat. So findet man beispielsweise bei mehr als vier Fünfteln der über 80-Jährigen bösartige Zellen in der Prostata. Das andere Ende des Spektrums aber bilden jene aggressiven Tumoren, die sich sehr schnell entwickeln. An einer solchen, eher seltenen Krebsform scheint Albin Kölbener zu leiden. Der begeisterte Velofahrer spürte damals nichts, er bemerkte höchstens beim Geschlechtsverkehr eine verringerte Samenflüssigkeit und hatte vielleicht etwas Mühe beim Wasserlösen. Dem schenkte er jedoch keine grosse Beachtung. Bis ihn ein Kollege während eines Trainingslagers fragte, weshalb er nachts so viel Zeit auf der Toilette verbringe.

Der Urologe in Chur vermutete sofort Prostatakrebs. Das PSA lag bei 78, fast dem 20-Fachen des Grenzwerts. 'Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie ich damals, nachdem mir der Arzt seinen Verdacht an den Kopf geworfen und eine Biopsie gemacht hatte, mit blutendem Hintern und ein wenig Papier in der Hose von Chur nach Hause fuhr', erzählt Kölbener. Eine unvorstellbar schwierige Phase sei das gewesen, 'in meinem Kopf kreiste während Wochen ein einziges Wort: Krebs, Krebs, Krebs'. Eine Untersuchung am Universitätsspital in Zürich ergab, dass sich der Tumor bereits im Körper ausgebreitet hatte. Das Tomogramm zeigte Ableger in der Wirbelsäule, in den Rippen und Schulterblättern.

Bei meinem Besuch macht Albin Kölbener einen abgeklärten, beinahe fröhlichen Eindruck. Wir reden über den Schweizer Strommarkt, von dem er viel Ahnung hat, weil er während 20 Jahren Betriebsleiter eines Wasserkraftwerks war und auch heute noch halbtags in einem Kraftwerk arbeitet. Wir reden über seine Söhne, beide studieren in Fribourg, der jüngere Jurisprudenz, der ältere Philosophie und Politik. Und wir reden über seinen Krebs. 'Ich lebe damit, habe die Krankheit akzeptiert', sagt er. 'Und seit der PSA-Wert bei mir trotz Therapien nicht mehr zurückgeht, bin ich zur Einsicht gekommen, dass man diesen Krebs bei mir nicht heilen kann. Ich habe mich damit abgefunden, dass meine Lebenserwartung wohl nicht so hoch ist. Aber deshalb lasse ich mir nicht den Tag vermiesen.'

Natürlich hat Albin Kölbener alles Mögliche versucht, um gegen seine Krankheit anzukämpfen: Hormontherapie, Chemotherapie, Bestrahlung, dann wieder Chemotherapie, im März dieses Jahres noch einmal Bestrahlung, dazu alternative Verfahren wie Misteltherapie, vitaminreiche Ernährung, hin und wieder eine Entsäuerung des Körpers. 'Ohne Medizin hätte ich heute wahrscheinlich nur noch Schmerzen', sagt er. Noch sei er schmerzfrei, trotzdem spürt er manchmal, wie die Metastasen auf die Nerven drücken.

Was noch kommt, wenn man die nicht stoppen kann? Was die alles bewirken? Das will Albin Kölbener gar nicht so genau wissen. Er geniesst die gemeinsame Zeit mit seiner Frau, fährt oft mit ihr in die Ferien, freut sich an der Natur, pflegt die Musse, die er während seines früheren Berufslebens kaum kannte. Er lebt im Hier und Jetzt. •

Irène dietschi ist freie Wissenschaftsjournalistin und lebt in Olten. dietschi@bluewin.ch

Der Zürcher Fotograf tom haller arbeitet regelmässig für 'Das Magazin'. info@tomhaller.ch

Zur erneuten Publikation zur Verfügung gestellt von dasmagazin.ch